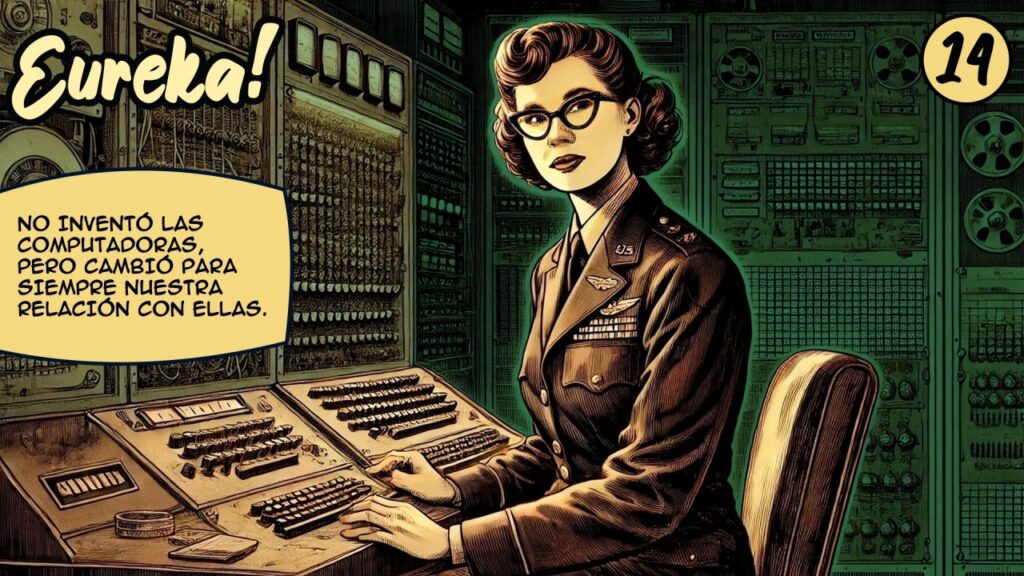

Grace Hopper: La mujer que enseñó a las máquinas a hablar humano

En 1906, en Nueva York, una niña llamada Grace Hopper pasaba horas desarmando relojes. No para romperlos, sino para entender cómo funcionaban. Su curiosidad no tenía límites. Desde pequeña, su forma de aprender no era pasiva: era activa, exploratoria, casi científica.

Ese impulso —el de mirar dentro de las cosas para comprenderlas— nunca la abandonaría. Estudió matemáticas y física en una época en que pocas mujeres seguían ese camino. Se doctoró en Yale. Y cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, sintió que debía poner su mente al servicio de algo más grande. Se alistó en la Marina de los Estados Unidos y fue destinada a trabajar en una de las máquinas más modernas de su tiempo: el Harvard Mark I.

Allí comenzó su revolución.

Mientras sus compañeros interactuaban con el Mark I como quien sigue instrucciones ininteligibles, Hopper pensaba distinto: ¿por qué las personas debían adaptarse al lenguaje de las máquinas? ¿No sería más lógico que las máquinas se adaptaran al lenguaje de las personas?

Esa pregunta la llevó a una innovación que cambiaría el mundo. En 1952, desarrolló el primer compilador: un programa capaz de traducir instrucciones escritas en lenguaje corriente a código que las computadoras podían entender. Más tarde lideraría el desarrollo de COBOL, un lenguaje de programación accesible y cercano al inglés, pensado para ser entendido más allá de los técnicos y especialistas.

Grace Hopper no solo innovaba en tecnología. Innovaba en la forma de pensar la relación entre humanos y máquinas. Donde otros veían reglas inquebrantables, ella veía oportunidades de hacerlo más simple, más humano.

Su forma de enseñar y explicar también era única. En una ocasión, durante una clase, introdujo el concepto de «bug» para referirse a un error de programación, después de encontrar una polilla atrapada dentro de un relé del Harvard Mark II. Documentaron el incidente pegando el insecto en el cuaderno de bitácoras junto a la frase «First actual case of bug being found». Así nació el término «debugging» que seguimos usando hoy.

Grace también popularizó una frase que refleja su espíritu rebelde pero pragmático: «Es más fácil pedir perdón que permiso.» Una filosofía que aplicó toda su vida, desafiando normas establecidas con soluciones más eficientes.

Hoy, desde la perspectiva moderna de la neurodiversidad, muchos investigadores observan en su historia rasgos compatibles con el espectro autista femenino: hiperfoco en intereses, comunicación directa, aversión a las normas sociales rígidas, sensibilidad profunda al detalle y al orden. En su época, claro, no existían diagnósticos que pudieran explicarlo. Solo existía su brillantez… y su diferencia.

Lo que para algunos era terquedad o excentricidad, fue precisamente su mayor ventaja: Grace Hopper no cambió para encajar. Cambió el mundo para que encajara mejor con la forma en que ella lo entendía.

Gracias a su visión, hoy el lenguaje de las máquinas no es solo el de los técnicos. Es un lenguaje que todos podemos aprender, utilizar y mejorar.

A veces, las mayores innovaciones no vienen de cambiar el qué, sino el cómo. Grace Hopper no inventó las computadoras. Pero sí inventó una nueva forma de comunicarse con ellas. Y nos dejó una enseñanza eterna: no hay innovación real sin la valentía de mirar dentro de las cosas… y atreverse a imaginar que pueden ser distintas.