Henry Cavendish: Cuando la innovación no hace ruido

A fines del siglo XVIII, cuando Europa aún estaba embelesada por los salones ilustrados, las academias de ciencia y los debates entre caballeros con peluca empolvada, un hombre en Londres decidió encerrarse en su laboratorio. No buscaba fama, ni premios, ni siquiera conversación. Lo suyo no era el reconocimiento social. Era otra cosa. Algo más profundo. Más meticuloso. Más silencioso.

Su nombre era Henry Cavendish, y si alguna vez existió un genio atípico, fue él.

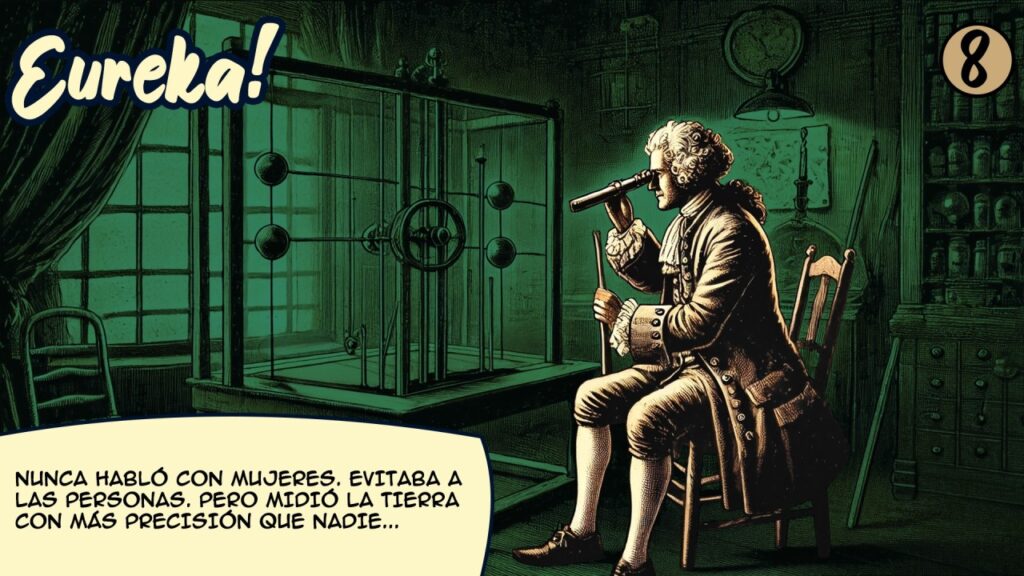

De modales excéntricos y hábitos estrictos, evitaba el contacto visual, apenas hablaba en reuniones científicas y, según cuentan, si tenía que comunicarse con su sirvienta, dejaba notas escritas para no tener que hablarle directamente. Su mundo era interno. Su orden, absoluto. Su sensibilidad, profunda. Hoy muchos dirían que tenía rasgos claros de neurodivergencia, quizás dentro del espectro autista. En su época, solo lo llamaban “extraño”.

Pero a veces, en esa forma distinta de estar en el mundo, habita la genialidad.

En 1797, Cavendish se propuso una tarea que parecía imposible: medir la masa de la Tierra. No observarla, no imaginarla. Medirla. Pesarla. Como si fuera una manzana. Pero a escala planetaria.

Para hacerlo, construyó desde cero un experimento casero, pero de una precisión asombrosa. En una habitación sin corrientes de aire, instaló una balanza de torsión: dos pequeñas esferas de plomo suspendidas por un delgado hilo, puestas en cercanía con otras dos esferas mucho más grandes. Las masas, al atraerse levemente por gravedad, provocaban un movimiento minúsculo en el hilo. Midiendo ese movimiento, Cavendish fue capaz de calcular la constante de gravitación universal (G), y con ella, la masa y densidad de la Tierra.

¿El resultado? Un margen de error menor al 1% respecto al valor que conocemos hoy, más de dos siglos después. Sin computador. Sin simuladores. Sin asistentes. Solo él, su mente estructurada, y su obsesión por cada variable.

Este experimento, que con el tiempo sería llamado el experimento de Cavendish, cambió el rumbo de la ciencia. Permitió medir la fuerza gravitacional entre objetos, lo que fue clave para la física moderna, la astronomía y, especialmente, la navegación marítima, que dependía de cálculos gravitacionales para trazar rutas y predecir comportamientos astronómicos. Gracias a su descubrimiento, los mapas dejaron de ser conjeturas artísticas y se convirtieron en herramientas de precisión.

Los barcos navegaron mejor. El comercio fue más eficiente. Y el mundo, sin saberlo, giró un poco más ordenadamente gracias a un hombre que jamás buscó ser visto.

Cavendish no publicó todos sus hallazgos. Muchos de sus descubrimientos —como sus estudios sobre el calor, la electricidad o la composición del agua— permanecieron guardados en sus cuadernos, sin que nadie los leyera por décadas. Cuando científicos posteriores los revisaron, descubrieron que Henry se les había adelantado por 50, incluso 100 años. Pero él nunca necesitó reconocimiento. Solo necesitaba entender.

Su historia es una de esas joyas que nos recuerdan algo fundamental: la innovación no siempre necesita equipos multidisciplinarios, laboratorios millonarios ni pitchs de cinco minutos. A veces, solo necesita una pregunta poderosa, una mente inquieta y la valentía de pensar distinto.

¿Y si la innovación no estuviera en la respuesta… sino en la forma en que haces la pregunta? Como Cavendish, quizá no necesitas más herramientas. Solo otra mirada. Y el coraje de construir tu propio experimento.